Empfang bei LTE verbessern

Ausführlicher Ratgeber zur Analyse und Optimierung des LTE-Anschlusses

LTE, die Mobilfunktechnik der 4. Generation (4G), ermöglicht auch in Regionen ohne DSL schnelle Internetzugänge mit bis zu 300 MBit/s. Vodafone und die Deutsche Telekom bieten bereits seit 15 Jahren entsprechende Tarife an. Weitere folgten seither dem Beispiel (Übersicht). Die Datenübertragung per Funk ist jedoch sehr anfällig für zahlreiche Störeinflüsse. Anders als bei kabelbasierten Übertragungstechniken wie Glasfaser, unterliegen Systeme auf Funkbasis einer Vielzahl von Einflussfaktoren. Alleine das Wetter kann schon die Empfangsqualität stark wirken.

In dem folgenden Ratgeber zeigen wir unter anderem, welche Faktoren das genau sind und wie sich der Empfang (und somit auch die Geschwindigkeit) verbessern lässt. Zunächst geht es aber darum, wie man überhaupt den „Status Quo“ ermittelt. Also die Gewinnung und Interpretation von relevanten Parametern, welche Rückschlüsse auf die Empfangsqualität der LTE-Verbindung erlauben und gezielte Optimierungen erst ermöglichen.

1. Ermittlung der Ausgangsposition

Eine erste Indikation für suboptimale Empfangsbedingungen liefert ein Speedtest. Liegt die gemessene Datenrate an mehreren Tageszeiten immer weit unter der gebuchten Leistung (z.B. 27 MBit statt 50 MBit/s), ist dies ein wichtiger Hinweis. Da aber auch das System vor Ort die Leistung mindern kann, wie z.B. ein falsch eingerichtetes WLAN, empfiehlt sich ein genauer Blick auf relevante Kennzahlen zur Analyse der Empfangsstärke bzw. Empfangsqualität. Erschrecken Sie bitte nicht gleich, wenn es etwas technisch wird, wir versuchen step by step die Begriffe zu erklären. Los geht’s!

Die häufigste Fehlerquelle ist eine nicht vorhandene, aber theoretisch nötige externe LTE-Antenne, oder deren unpräzise Ausrichtung. Je nach verwendeter Hardware (z.B. Router), lassen sich mehr oder weniger relevante Eckdaten ermitteln, die nützliche Hinweise dazu liefern.

Beispiele für LTE-Router, die wichtige Werte und Hilfen für Empfangsoptimierung liefern. Die LTE-tauglichen Fritzboxen von AVM, Telekom Speedboxen und Vodafones GigaCube.

Andere Router liefern dagegen zusätzlich Zahlenwerte, die den aktuellen Empfangspegel noch genauer anzeigen, was sehr viel tiefgründigere Analysen zulässt. Beispiele für Geräte, die dies bieten, finden Sie in der rechten Infobox. In deren Menüs finden sich die Angaben zu den Empfangspegel- und Qualitätswerten in der Form von RSRP, RSSI und RSRQ.

Tipp: Wie komm ich in das Menü mit meinem Router? Mehr dazu hier.

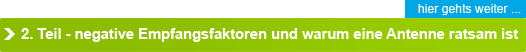

Screenshot aus dem Diagnose-Menü des "Speedbox LTE " der Telekom - zu sehen u.a. die Werte für RSRP, SIND und RSSI

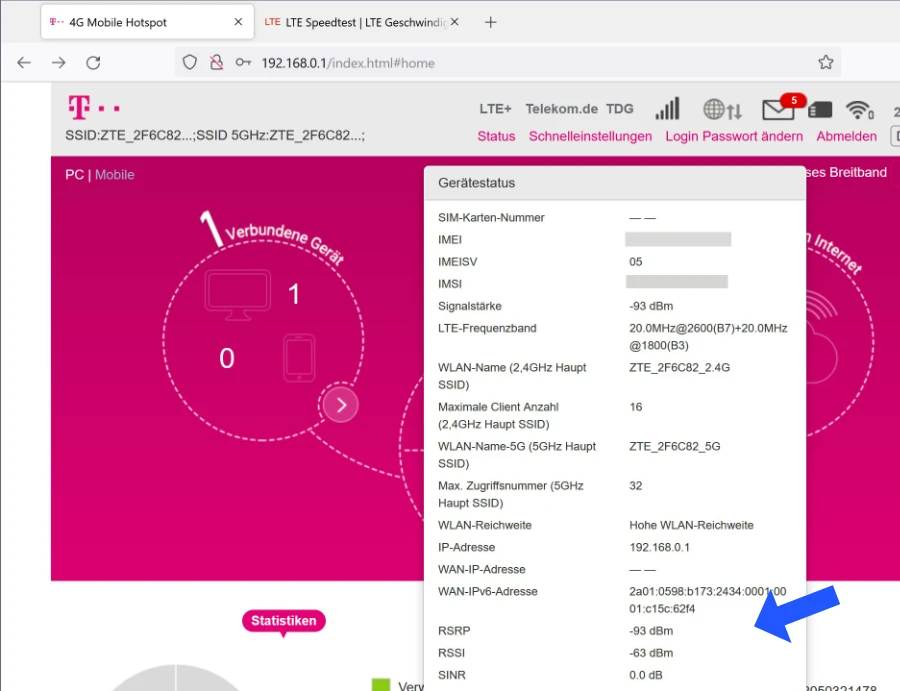

Aber auch Vodafones aktuelle Box für stationäres LTE (portabel) - der GigaCube (alle Varianten) - gibt bei Bedarf die wichtigsten Empfangsparameter im Routerbackend aus. Hier am Beispiel des Gigacube 4G von ZTE:

Alle genannten Kennzahlen werden meistens in Form von logarithmischen Werten oder Verhältnissen angegeben und haben deshalb die Einheit „dBm“ (für absolute Leistungswerte) oder „dB“ (für Verhältnisse oder Faktoren). Aufgrund der sehr geringen Leistungen, mit denen wir es beim Empfang zu tun haben, sind die Zahlenwerte in der Regel mit einem negativen Vorzeichen versehen. Somit muss man beachten, dass ein kleinerer Wert gleichbedeutend mit einer Entfernung vom Wert „0“ ist, auch wenn die eigentliche Zahl größer wird.

Umgekehrt ist eine höhere Leistung der Wert, der näher an der „0“ lieg, auch wenn der Zahlenwert kleiner ist. Bildlich ausgedrückt: -5° ist wärmer als -10°, obwohl die erste Zahl „kleiner“ ist. Was diese Werte nun genau bedeuten und wie man sie verwerten kann, wird im Folgenden anschaulich erklärt, detailliertere Informationen sind dann zusätzlich verlinkt.

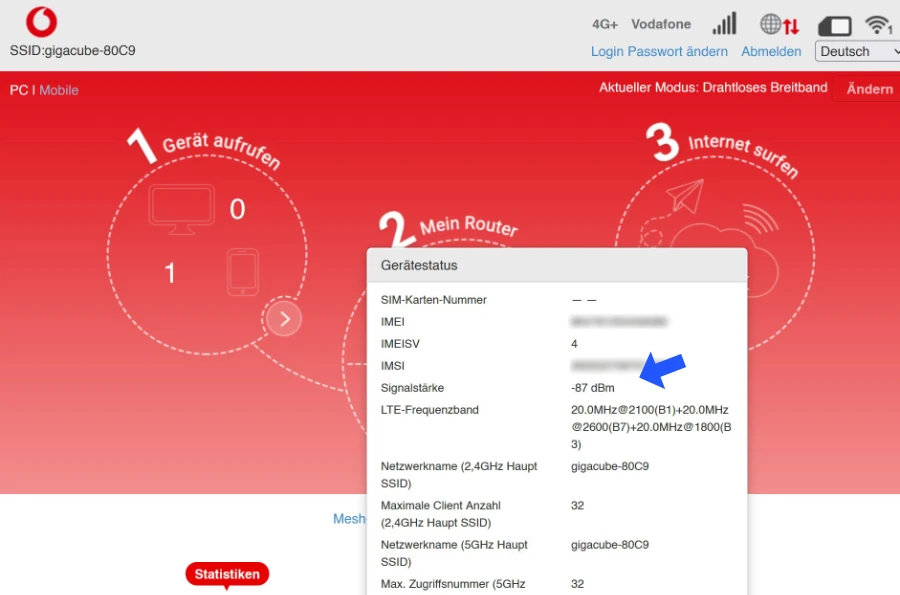

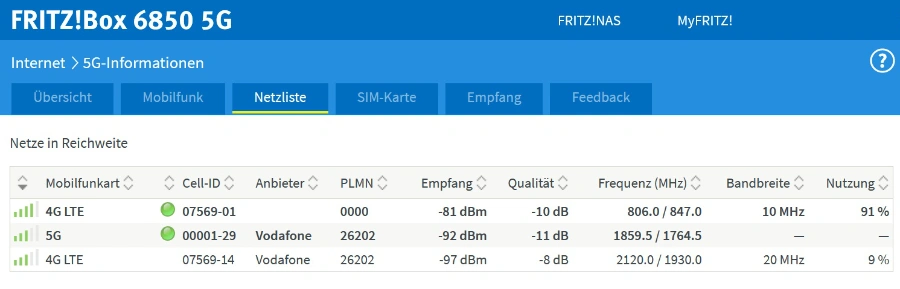

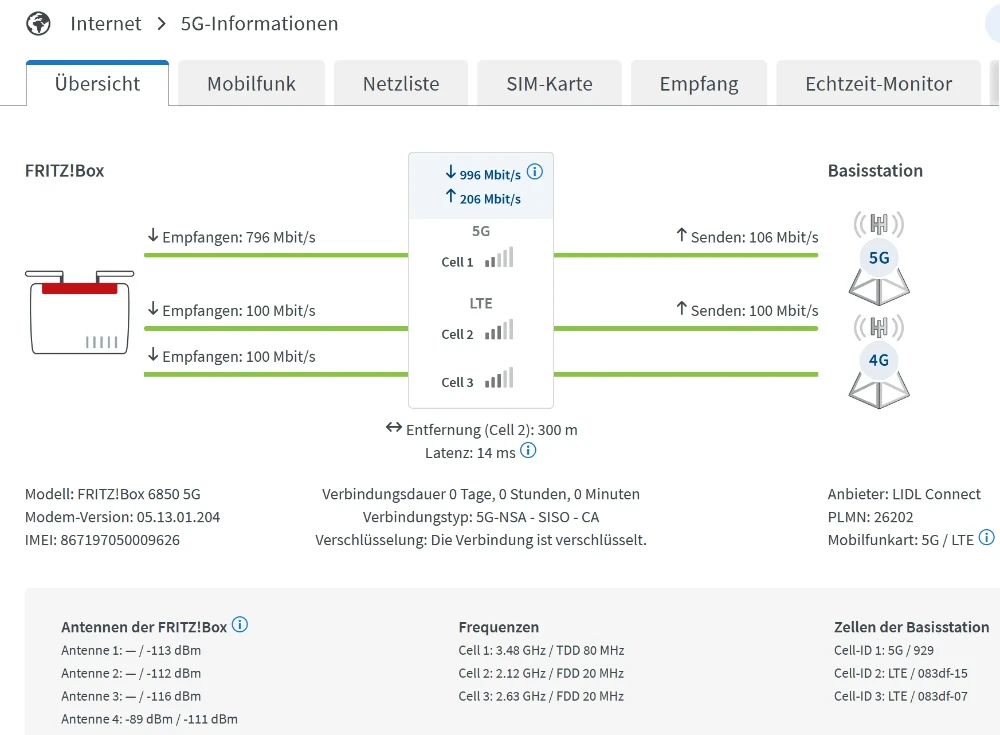

Screenshots: Möglichkeiten zur Analyse der Empfangsqualität bei der Fritzbox 6850 5G | klicken = größer

2. Interpretation und Bedeutung der Pegel- und Qualitätswerte RSRP, RSSI und RSRQ

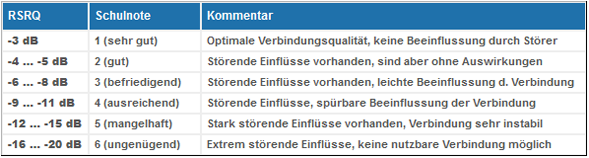

Wichtig für unsere Zwecke ist insbesondere der Wert „RSRQ“ (Reference Signal Received Quality). Hierbei handelt es sich um einen berechneten Indikator-Wert für die Qualität der eigenen Verbindung. Er ergibt sich einfach aus dem Verhältnis von RSRP zu RSSI. Nur, wenn diese beiden Größen in einem richtigen Verhältnis zu einander stehen, ist eine fehlerfreie Datenübertragung möglich.Wenn zum Beispiel bei einem sehr niedrigen RSRP-Wert der RSSI übermäßig hoch ist, befinden sich mehrere kleine oder ein großer Störer in der Nähe, welcher das eigene Signal überlagert. Damit nimmt gleichsam der Signal-Rauschabstand (SINR in der Anzeige der Fritzbox) ab und die Verbindungsqualität verschlechtert sich. Der RSRQ wird also kleiner.

Tipp für Smartphone-User: Auch hier gibt es einen gängigen Eckwert für die Bestimmung der Empfangsqualität - der ASU ...

3. Nutzen dieser Werte bei der Einrichtung von Endgerät und Antennen

3.1 Ausrichtung bei Verwendung der Geräteantennen

Wer sehr nahe an der Basisstation wohnt, also in einem Abstand unter 5 Kilometern Luftlinie, kann unter Umständen auf den Einsatz einer externen Antenne verzichten. Also falls das Signal stark genug ist, um bis ins Innere des Gebäudes durchzudringen und kein weiterer Sendemast die eigene Verbindung stört. Trotzdem sollte man sich darüber im Klaren sein, dass die Verbindung zur Basisstation durch selbsterzeugte Reflektionen und Interferenzen beeinflusst werden kann. Um diese Auswirkungen so gering wie möglich zu halten, kommt es auf den optimalen Standpunkt des Gerätes an. Dabei sollten Sie wie folgt vorgehen:

-

a) Mithilfe der Balkenanzeige und/oder dem RSSI-Wert eine Position finden

- möglichst an einen Fenster, welches in Richtung zur Station liegt,

- Punkt mit dem höchsten Pegel suchen (zum Beispiel auf dem Fensterbrett).

- durch Drehen und Verschieben des Routers und/oder der Geräteantennen den Punkt mit dem höchsten RSRP und dem besten RSRQ finden.

b) Mithilfe des RSRP- und RSRQ-Wertes die Feinjustierung vornehmen

Manchmal sind hier wirklich nur wenige Zentimeter entscheidend! Bei außenliegenden Geräteantennen kann es ein ziemliches Geduldsspiel werden, falls man wirklich das Maximum herausholen will. Um MIMO (Mehrantennentechnik) zu nutzen, und damit die maximal mögliche Datenrate zu verdoppeln, ist oft ein kleiner Trick hilfreich. Hierzu müssten die Antennen in einem 90° Grad-Winkel zueinander betreiben werden, also in der Achse gedreht.

3.2 Ausrichtung bei Verwendung von externen Antennen

Die eindeutig bessere Wahl ist immer die Verwendung einer Außenantenne. Auch wenn man sehr dicht an der Basisstation wohnt, bringt das unter Umständen eine bessere Verbindung. Allerdings sollte man dann die Leistung der Antenne (durch entsprechende Kabel) reduzieren, um das Netz nicht zu stören. Ein weiterer Vorteil einer LTE--Antenne: Man bekommt die Strahlung aus den eigenen vier Wänden heraus. Auch mögliche Wärmeschutzverglasungen oder Gebäudeisolierungen können dann keinen störenden Einfluss mehr auf die Verbindungsqualität haben.Gleichsam sind im Innenraum entstehenden Reflektionen bzw. Interferenzen so ausgeschlossen und eventuell nahestehende Basisstationen und andere Störer werden effektiv ausgeblendet.

Da es sich in der Regel bei den externen Antennen um Richtantennen handelt, muss der Standort der Basisstation bekannt sein und in direkter Hauptstrahlrichtung (zur Basisstation) sollten sich auch keine unüberwindbaren Hindernisse befinden. Dazu gehören Hügel, Wälder oder hohe Gebäude. Für eine solche Analyse hilft übrigens unser Höhenprofil-Tool. Weiterhin empfiehlt es sich, den Antennenstandort so hoch wie möglich zu wählen. Die Vorgehensweise bei der Ausrichtung ist dann ähnlich:

-

a) Mit der Balkenanzeige und/oder dem RSSI-Wert die grobe Ausrichtung vornehmen

- Punkt mit dem höchsten Pegel suchen (Drehung um die eigene Achse, ggf. Kippen / Neigen).

b) Mithilfe des RSRP- und RSRQ-Wertes die Feinjustierung vornehmen - durch langsames Ausrichten der Antenne den Punkt mit dem höchsten RSRP und dem besten RSRQ finden,

- Antenne dann gut fixieren.

Wiederum kann es, je nach Eigenschaft der verwendeten Antenne, ein millimetergenaues Geduldsspiel werden, bis die perfekte Richtung gefunden ist. Beim Festspannen dann sehr konzentriert arbeiten, um die Feinjustierung nicht wieder zu verstellen.

4. Fehlende Sichtverbindung und trotzdem Empfang?

Bei sehr vielen Nutzern besteht das Problem, dass zur versorgenden Basisstation keine Sichtverbindung besteht. Grundsätzlich bedeutet eine fehlende Sichtverbindung natürlich erstmal eine Abschwächung des Signals und damit eine Reduzierung der Reichweite. Abhängig von der Stärke der Unterbrechung und natürlich von der Entfernung zum LTE-Sender, ist trotz alledem eine stabile Verbindung nicht ausgeschlossen. Auch wenn mit einigen Abstrichen bei den Empfangswerten (RSSI/RSRP/RSRQ) und damit auch bei den maximal möglichen Datenraten gerechnet werden muss.

Was passiert nun aber genau, wenn zum Beispiel ein Berg auf halber Strecke zur Station die Sicht versperrt? Physikalisch betrachtet kommen dann die Prinzipien der Wellenbrechung (Refraktion), Wellenbeugung (Diffraktion) bzw. der Reflektion zum Tragen.

Wenn Funkwellen, die von der Basisstation abgestrahlt werden auf das Hindernis auftreffen, kommt es am Hindernis selbst zu einer Reflektion und einer Refraktion. Ein Teil der auftreffenden Wellen treten in das Hindernis ein. Beim Eintritt ändert die Funkwelle ihre Richtung - je nach Beschaffenheit der Oberfläche geschieht das mehr oder weniger gleichmäßig. Da ein Berg ein ziemlich starkes Hindernis darstellt, wird von diesem Teil der Funkwellen auch nichts Brauchbares auf der anderen Seite wieder austreten, bei einem kleineren Wald oder einer Mauer sieht das aber schon aus. Der andere Teil der Funkwellen wird reflektiert, also zurückgeworfen. Unter Umständen gelingt es einigen dieser Wellen, durch weitere Reflektionen das Hindernis trotzdem zu überwinden, diese werden dann aber sehr schwach und mit stark verzögerter Laufzeit ankommen.

Interessanter für eine stabile Verbindung ist der Teil der Funkwellen, der direkt an der Bergkuppe auftrifft. Warum? Weil es dieser Teil ist, der am meisten für eine Versorgung auch direkt hinter dem Hindernis sorgt. Hier kommt es zu einer Beugung der Wellen. Sie werden dann quasi in Richtung Erdboden „abgeknickt“ und breiten sich weiter aus. Da die Bergkuppe kein „ideales“ Hindernis repräsentiert und der Kamm nicht geradlinig ist, werden die Funkwellen natürlich unterschiedlich gebeugt, je nachdem, wo sie auftreffen. Hinter dem Hindernis entsteht also ein ziemlich wirres Streufeld, bei ausreichender Signalstärke kann ein gutes LTE-Endgerät aber auch dieses diffuse Signal noch verwerten. Natürlich nicht mit der hundertprozentigen Performance, aber dennoch stabil.

5. Positive und negative Einflüsse auf den Empfang der LTE-Verbindung

Wie wir schon hier und da angedeutet haben, spielen bei Funkdatenverbindungen dutzende Faktoren eine Rolle. Leider mal im positiven (siehe Punkt 4 Reflektion), mal negative. Mehr zu diesem Thema finden Sie hier im 2. Teil unseres Empfang-Spezials.

sorgfältigen Recherchen entstanden. Dennoch geben wir keine Gewähr auf Richtig- und Vollständigkeit! © LTE-Anbieter.info